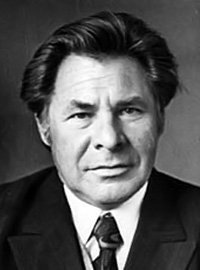

Евгений Иванович Носов

НОСОВ, ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (р. 1925), русский писатель. Родился 15 января 1925 в с. Толмачево под Курском в семье деревенского мастера-ремесленника. В 1943 после окончания 8 классов ушел на фронт. Солдат-артиллерист в армии маршала

Начал печататься в 1947 (стихи, публицистические статьи, очерки, корреспонденции, рецензии

Как и другие видные писатели-«деревенщики» (В.П.Астафьев,

В лучших рассказах и повестях писателя (Шумит луговая овсяница, 1925; Объездчик, 1966; За долами, за лесами, Варька, Домой, за матерью, все 1967; И уплывают пароходы, и остаются берега, 1970; Шопен, соната номер два, 1973, и др.) проявлены глубокий психологизм, склонность к социальному анализу, историчность мышления и точность бытописания в изображении жизни современной среднерусской деревни, особенно удачно передаваемой через сочные, динамичные диалоги, сочетающие энергию и «неправильность» непосредственной крестьянской речи и афористичность народной мудрости («…Я тебе так скажу, начистоту: народу никак не с руки на церквя глядеть. Ему к примеру, лес надо сплавлять, лен дергать… Когда ему на пароходах кататься? Сто целковых платить за это — не-е…» — И уплывают пароходы, и остаются берега).

Печаль, ностальгия по светлому, незамутненно-наивному, «детскому» восприятию мира пронизывает творчество Носова, что особенно ощутимо в его рассказах (Мост, Дом за триумфальной аркой) и повестях (Не имей десять рублей, Моя Джомолунгма) о собственном детстве и отрочестве (рассказы Подпасок, Дежка и др.), о русском мужике на полях Великой Отечественной войны. Посвященное этой теме вершинное произведение Носова — повесть Усвятские шлемоносцы (1977), где рассказывается о последних мгновениях трудовой и семейной деревенской идиллии — нескольких днях сенокоса в июне 1941, накануне отправки мужчин на фронт, утверждает в характерной для писателя, как и для других «деревенщиков», проекции на патриархальную русскую общину и православие исконное миролюбие русского народа-хлебопашца, подчеркивает неестественность и даже богопротивность обращения земледельца в солдата («Но только ли на людях — на всей деревне с ее заулками и давно не поливавшимися грядами, на всякой избе и каждом предмете в дому отпечатано это нестираемое клеймо военной хворобы. От всего веяло порухой прежнего лада, грядущими скорбями, все было окроплено горечью, как подорожной пылью, и обрело ее привкус. Это недуг души, разлад в ней и сумятица ломали, муторили…»). Грустная тональность произведений Носова конца 1980 — 1990-х годов (фантастический рассказ Сон, рассказы НЛО нашего детства, Темная вода, Карманный фонарик, Костер на ветру, Красное, желтое, зеленое…) связана с ощущением у писателя (имеющим, однако, более нравственно-эстетическую, нежели политическую окраску) невозобновимого распада коренных устоев национальной жизни, катастрофического нарастания в «перестроечном» обществе (в т.ч. на селе) бытийной дисгармонии: жестокости, апатии, разочарования и эгоизма. Писатель выступает также с размышлениями о русской классической литературе (Жди назавтра ясного дня, 1992, посвящено А.А.Фету). Лауреат Премии Александра Солженицына (2001).

Евгений Иванович Носов, русский писатель, родился 15 января 1925 года в селе Толмачево Курской области в семье потомственного кузнеца. До 1943 года живет в оккупации в Курске. После окончания 8 классов уходит на фронт, служит артиллеристом в армии Рокоссовского. В феврале 1945 года получает ранение, и День Победы встречает в госпитале. Это событие находит отклик в его работе «Красное вино победы».

Литературный дебют писателя происходит в 1947 году, он печатает свои стихи, очерки. В 1951 году работает в редакции курской газеты «Молодая гвардия». В 1957 году писатель публикует свою первую работу для маленьких читателей – рассказ «Радуга». Первый успех автору приносит опубликованный в Москве сборник рассказов «Тридцать зерен».

Критики относят творчество Носова к жанру деревенской прозы. В этом жанре автор скептически переосмысливает колхозный опыт, возвращается к традициям Тургенева и Бунина. В период 1960-1962 годов, как и остальные авторы-«деревенщики», писатель обучается на Высших литературных курсах Союза писателей, активно публикуется в полуофициальном органе «деревенщиков» – журнале «Наш современник». Также Носов уделяет большое внимание военной тематике, он публикует произведения в стиле «окопной правды». В 1973 году на страницах «Нашего современника» публикуется рассказ «Шопен, соната номер два», который живой и горькой памятью связывает современную жизнь с прошедшей войной. В 1980-е годы писатель является членом редакционной коллегии «Роман-газета».

Творчество Носова отличается глубоким социальным анализом и точным описанием быта современной русской деревни, диалоги героев наполнены красочной крестьянской речью и лаконичной народной мудростью. Особый успех писателю приносит повесть «Усвятские шлемоносцы», в которой автор с острым реализмом описывает последние мгновения мирной жизни русского села – несколько дней июньского сенокоса 1941 года. Опираясь на традиционный православный быт русской деревни, автор демонстрирует неестественность и греховность превращения мирного русского пахаря в жестокого солдата.

Писатель часто призывал людей подкармливать птиц зимой. Он попросил написать на его могиле «Покормите птиц». Евгений Иванович Носов умер 13 июня 2002 года в Курске.

Произведения

Шумит дуговая овсяница Красное вино победы Белый гусь