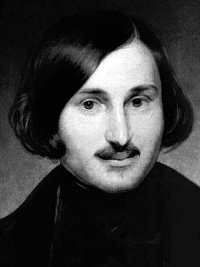

Николай Васильевич Гоголь

«О Гоголе (Приложение двух этюдов)»

Автор статьи:

Пушкин и Гоголь

В первых главах статьи «Легенда о Великом Инквизиторе»

Прежде всего считаю долгом оговориться, что я не имел в виду Пушкина, говоря, что «в литературе позднейшей (у Тургенева, графа Толстого и др.) впервые появляются живые лица»: я сказал это только в отношении к самому Гоголю, а не к тому, что лежало еще позади его. Но о Пушкине — ниже, теперь же вернемся к главной сущности вопроса.

I

Гоголь есть родоначальник иронического настроения в нашем обществе и литературе; он создал ту форму, тот тип, впадая в который и забывая свое первоначальное и естественное направление — вот уже несколько десятилетий текут все наши мысли и нащи чувства. Идеи, которых он вовсе не высказывал, ощущения, которых совсем не возбуждал, возникнув много времени спустя после его смерти, — все, однако, формируются по одному определенному типу, источник которого находится в его творениях. С тех пор как эти творения лежат пред нами, все, что не в духе Гоголя, — не имеет силы, и, напротив, все, что согласуется с ним, как бы ни было слабо само по себе, — растет и укрепляется. Душевная жизнь исторически развивающегося общества получила в его личности изгиб, после которого пошла непреодолимо по одному уклону, разбивая одни понятия, формируя другие, — но все и постоянно в одном роде. Каков смысл этого изгиба? Вопрос этот разрешается, в частности, отношением Гоголя к Пушкину.

Мой критик сравнивает их и находит «равноценными»: но прежде всего — они разнородны. Их даже невозможно сравнивать, и, обобщая в одном понятии «красоты», «искусства», мы совершенно упускаем из виду их внутреннее отношение, которое позднее развивалось и в жизни и в литературе, раз они привзошли в нее как факт. Разнообразный, всесторонний Пушкин составляет антитезу к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу. Но сверх этой противоположности в форме, во внешних очертаниях их творчество имеет противоположность и в самом существе своем.

Пушкин есть как бы символ жизни: он — весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Все, что живет, — влечет его, и подходя ко всему — он любит его и воплощает. Слова его никогда не остаются без отношения к действительности, они покрывают ее и чрез нее становятся образами, очертаниями. Это он есть истинный основатель натуральной школы, всегда верный природе человека, верный и судьбе его. Ничего напряженного в нем нет, никакого болезненного воображения или неправильного чувства.

Отсюда — индивидуализм в его лицах, вовсе не сводимых к общим типам. Тип в литературе — это уже недостаток, это обобщение; то есть некоторая переделка действительности, хотя и очень тонкая. Лица не слагаются в типы, они просто живут в действительности, каждое своею особенною жизнью, неся в самом себе свою цель и значение. Этим именно, несливаемостыо своего лица ни с каким другим, и отличается человек ото всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды, и неделимое есть только их местное повторение. Этой-то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, — и оно не касается его у Пушкина. Из новых только граф Лев Толстой, и то в несовершенной степени, сумел достигнуть того же: и зато он считается высшим представителем натурализма в нашей литературе. Но мы не должны забывать, что это уже было у Пушкина и только почему-то осталось незамеченным.

Во всяком случае, это есть величайший признак того, что в произведениях сохранена жизнь, перенесенная из действительности. Но и не только как воплотитель Пушкин дает норму для правильного отношения к действительности: в его поэзии содержится указание, как само искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать. В этом действии не должно быть ничего уторопляющего или формирующего: поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека. Она не мешает жизни, — и это также вследствие того, что в ней отсутствует болезненное воображение, которое часто творит второй мир поверх действительного и к этому второму миру силится приспособить первый. Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет в сторону всякий нагар душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы. И, любя его поэзию, каждый остается самим собою.

Все это и делает его поэзию идеалом нормального, здорового развития. В ней заложены уже направления, следуя которым, сколько бы ни усложнялась жизнь, — она не отклонится в сторону; станет полнее, разнообразнее, наконец, — глубже: но от этого не потеряет ни прежнего единства и цельности, ни спокойствия и ясности. Иное поймется в ней, иное совершится, нежели что могло быть понятно и совершено в эпоху Пушкина; но все понятое также правильно ляжет на душу, и, совершаясь, ничто не примет уродливости в движениях.

II

Но вот появился Гоголь. Не различая типов в психическом развитии людей, мы все гениальное в творчестве группируем в одно целое; и вообще думаем, что оно не разъединено, внутренне согласно, что оно усиливает друг друга. Но это не так: только гений же может быть губителен для гения, и именно — гений другого, противоположного типа. Известно, как затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин. В это время «Мертвые души» уже вырастали в нем, но они еще не появились, а того, кто последующими своими созданиями мог бы уравновесить их, — уже не стало. Без сомнения, вся тайна гения неизвестна и ему самому; но что он мощь свою ощущает и знает границы ее — это ясно. Если уже мы, открыв случайно «Мертвые души», к какому бы нужному делу ни спешили, перевернем еще и еще страницу, то сам-то дивный творец их уже, конечно, знал, какая сила грядет с ним в мир. И он, носитель этой силы, был теперь один. Он знал, он не мог не знать, что он погасит Пушкина в сознании людей и с ним — все то, что несла его поэзия. Вот откуда вытекает тревога его по мере того, как стали выходить главы «Мертвых душ». В письмах к друзьям он выискивает их впечатление, спрашивает о качестве его и сам упорно молчит о смысле поэмы. Слава, несущаяся о нем, его не занимает; он глубже и глубже уходит в себя, тон писем становится все беспокойнее и страннее. Более, чем о ком-нибудь, можно сказать о гении, что центр и направление его лежит в «мирах иных»; но он-то, личный носитель его, все-таки видит и знает это направление, хотя и бессилен помешать ему. Последние главы «Мертвых душ» Гоголь сжег; но и те, которые успели выйти, исказили совершенно иначе духовный лик нашего общества, нежели как начал уже его выводить Пушкин.

Где причина, что один равнозначащий гений был, однако, вытеснен[4] другим? Объяснение этого лежит в самой сущности их разнородного творчества и в особом действии каждого на душу. Если, открыв параллельно страницу из «Мертвых душ» и страницу же из «Капитанской дочки» или из «Пиковой дамы», мы начнем их сравнивать и изучать получаемое впечатление, то тотчас заметим, что впечатление от Пушкина не так устойчиво. Его слово, его сцена как волна входит в душу и как волна же, освежив и всколыхнув ее, — отходит назад, обратно; черта, проведенная ею в душе нашей, закрывается и зарастает; напротив, черта, проведенная Гоголем, остается неподвижною: она не увеличивается, не уменьшается, но как выдавилась однажды — так и остается навсегда. Как преднамеренно ошибся Собакевич, составляя список мертвых душ, или как Коробочка не понимала Чичикова — это все мы помним в подробностях, прочитав только один раз и очень давно; но что именно случилось с Германом во время карточной игры, — для того чтобы вспомнить это, нужно еще раз открыть «Пиковую даму». И это еще более удивительно, если принять во внимание непрерывное однообразие «Мертвых душ» на всем их протяжении и, напротив, своеобразие и романтичность сцен Пушкина. Где же тайна этой особенной силы гоголевского творчества и вместе, конечно, его сущность? Откроем первую страницу «Мертвых душ»:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака, против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своею дорогой"[5].

Всмотримся в течение этой речи — и мы увидим, что оно безжизненно. Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван. Уже отсюда, как обусловленное и вторичное, вытекает то, что у всех этих фигур мысли не продолжаются, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами, докуда довел их автор, и не растут далее ни внутри себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление. Отсюда — неизгладимость этого впечатления: оно не закрывается, не зарастает, потому что тут нечему зарасти. Это — мертвая ткань, которая каковою введена была в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда.

Ничего этого не было понято у Гоголя, и он сочтен был основателем «натуральной школы», то есть как будто бы передающей действительность в своих произведениях. Только к этому наивному утверждению и относятся мои отрицания, и подтверждение их можно было бы найти во всех воспоминаниях о нем близких людей:

«В январе 1850 года, — пишет

На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны; всмотритесь еще раз в приведенный выше отрывок: картуз есть единственное живое лицо там, которое хочет жить, но и оно придерживается вовремя. Все остальные передвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели это делать; это за них автор переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает: они сами неспособны к этому. И это не потому вовсе, что они бессмысленны: бессмысленность — второе здесь, что уже само собою вытекает из безжизненности. Вспомните Плюшкина: это в самом деле удивительный образ, но вовсе не потому, как оригинально он задуман, а лишь потому, как оригинально он выполнен. Вот рядом с ним стоит Скупой рыцарь, человек с головы до ног, который понимает и что такое искусство, и что такое преступление и только надо всем этим господствует своею страстью. Его можно бояться, можно ненавидеть, но нельзя не уважать: он человек. Но разве человек Плюшкин? Разве это имя можно применить к кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением: они сделаны из какой-то восковой массы слов, и тайну этого художественного делания знал один Гоголь. Мы над ними смеемся: но замечательно, что это не есть живой смех, которым мы отвечаем на то, что, встретив в жизни, — отрицаем, с чем боремся. Мир Гоголя — чудно отошедший от нас вдаль мир, который мы рассматриваем как бы в увеличительное стекло; многому в нем удивляемся, всему смеемся, виденного не забываем; но никогда ни с кем из виденного не имеем ничего общего, связующего, и — не в одном только положительном смысле, но также — в отрицательном.

Мой критик указывает на высокую нравственную сторону в Гоголе[6]. Ее, действительно, нельзя достаточно оценить: то, на что он решился, не сделал еще никто в истории. Мы уже сказали ранее, что направление и источник гения всего менее лежит в воле его личного обладателя. Но сознать этот гений, но оценить его для людей и для будущего — это он может. Гоголь погасил свой гений. Неужели и это недостаточное свидетельство того, чем он был?

III

Благодаря образам Пушкина и благодаря новой литературе, которая вся силится восстановить его, поборая Гоголя, и в нашей жизни раньше или позже этот гений погаснет. И в самом деле, его ирония к всему живому уже неоднократно заставляла свертываться самый высокий энтузиазм. Вспомним речь Достоевского на Пушкинском празднике: в минуту такого порыва, такого обаяния для всех, он упал, как скошенный, когда к его ногам были брошены гоголевские мертвецы[7]. Отсюда — мучительное раздражение, с которым он отвечал профессору Градовскому. Он понял, что, сколько бы ни говорил он далее, к какой бы диалектике ни прибегал, — все это не будет ясно, и ясны для всех эти вековечные мертвецы, и с ними — истина, что человек может только презирать человека. И действительно, все в его полемике забыто, никто не помнит подробностей спора, но, верно, всякий помнит мысль, что в прежнее время людям высшей души некуда было и деваться, как только уходить в цыганские таборы от ходячих мертвецов, населявших города. Но то же можно сказать и о всяком времени: непреодолимою преградой незабываемые фигуры Гоголя разъединили людей, заставляя их не стремиться друг к другу, но бежать друг от друга, не ютиться каждому около всех, но от всех и всякому удаляться. Его восторженная лирика, плод изнуренного воображения[8], сделала то, что всякий стал любить и уважать только свои мечты, в то же время чувствуя отвращение ко всему действительному, частному, индивидуальному. Все живое не притягивает нас более, и от этого-то вся жизнь наша, наши характеры и замыслы, стали так полны фантастического. Прочтите «Невский проспект», это удивительное сплетение самого грубого реализма и самого болезненного идеализма, — и вы поймете, что он был прологом, открывшим нить событий, сложивших очень грустную историю. Великие люди своим психическим складом живут, разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого родятся потом с необходимостью и осязаемые факты.

Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, — и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей. Развитие дальнейшее, при таком состоянии, может подняться на очень большую высоту; но оно никогда не будет при этом развитием нормальным, здоровым.

На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом своего гения, который стал складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, растлило наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем… игру теней в зеркале.

К счастью, в самом творчестве Гоголя есть черты, по которым мы можем, наконец, определить его сущность. Мы возвратимся к частному факту, чтоб уяснить все сказанное и укрепить его, как кажется, непреодолимо. По какой-то обратной иронии, которая смеется над самыми мудрыми, в искусно выполненную поэму Гоголя замешались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклюс и Алкид, не похожие ни на что в детском мире — ни действительном, ни опоэтизированном. Ведь о них-то уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого «оплотнения» души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было[9]. И все-таки они — куклы, жалкие и смешные, как и все прочие фигуры «Мертвых душ». Не вскрывает ли это с очевидностью пред нами, каков состав и остального содержания поэмы? «Не мешайте этим приходить ко Мне», — сказал Спаситель о детях; даже Он не смотрел на них с высоты и осуждающим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к Себе; как равно и «оплотненных» душой Он укорял и учил, но никогда не осмеивал. Как же мы можем говорить о какой-то «религиозной высоте», в свете которой знаменитый сатирик судил людей? Если это — высота, то она не имеет ничего общего с тою, с которой смотрел на людей Христос, где лежит Его Евангелие и крест и куда, конечно, должны направляться народы, убегая от всего, что обманчиво блистает для них с противоположной стороны, к счастью — всегда в очень различных точках.

Как произошел тип Акакия Акакиевича[10]

Просматривая сочинения Гоголя в классическом издании[11] их, сделанном недавно умершим ученым нашим

«Сообщая о небольшом кружке писателей, — говорит

Мы почти видим этого чиновничка, конечно получающего крохотное содержание, корпящего над бумагами, людям несравненно беднейшим его духовно нужными, но который в этой глупой действительности, для него созданной, сумел, как бы хоронясь из нее, создать себе новую, осмысленную, до известной степени поэтическую: ведь страсть к охоте — это прежде всего страсть к природе, то есть уже некоторое чуткое к ней внимание, ее живое ощущение. И в этой ненужной своей привязанности, без сомнения по чуткому вниманию уже к нему, к его желанию уйти из города в природу, он никем из окружающих товарищей не осуждается: они не критикуют его раздраженно, не смеются над ним, как посмеялись бы над неуместною затеей и не вознаградили бы утрату ненужной вещи. Из столь же крохотных своих сбережений и, конечно, отказывая через это себе в необходимом, они покупают ему опять ружье! Здесь, в этой «складчине», нам слышится их общее сожаление к себе, сознание о положении, созданном для них и для тысяч подобных описанным, рассказанным, увенчанным историей гением Сперанского[13], который, как исполинский костяк, без мускулов и без нервов, налег на живую Россию с начала века и до сих пор все в ней давит собою.

Во всяком случае, в смысле рассказанного в кругу приятелей факта не было и тени указания на безжизненность, глухую инертность среды, в которой он совершился; и также ничего не говорило о духовной суженности главного в нем упомянутого лица.

«Все смеялись анекдоту, — продолжает Анненков, — имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первою мыслью чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер». Нисколько не чувствуя важности факта, перед ним ложащегося и бросающего свет на все творчество Гоголя, ученый издатель его трудов заключает: «…собрания кружка, о которых рассказывает Анненков, происходили в квартире Гоголя на Малой Морской, в доме Лепена; а на этой квартире Гоголь жил в 1834 году. Итак, первая мысль о повести «Шинель» заронилась в душу Гоголя в 1834 году» (там же, с. 611).

Разбирая в мельчайших деталях рукописи Гоголя, проф. Тихонравов открыл в Московском публичном музее все последовательные наброски знаменитой повести, и между ними — начальный, переписанный рукою Погодина, который он приводит в примечаниях к окончательному тексту повести, со всеми в нем поправками, недописанными и, наконец, зачеркнутыми словами, из буквы в букву. По этому-то черновику, с его поправками, который так мало обширен, что в нем можно видеть работу одного-двух вечеров, мы, как бы присутствуя в кабинете самого Гоголя, можем следить за работою его воображения над данным действительностью фактом и через это определить весь внутренний ее смысл. Заметив, что в первой этой рукописи (на трех страничках почтового листка в 8°) еще не появляется и самое имя Акакия Акакиевича, а только содержится как бы художественный очерк безымянного лица, позднее, в других приведенных набросках (в известном эпизоде о его крещении) уже получающего себе и имя, мы приведем его без пропусков, отмечая в скобках выставленные рукою самого Гоголя (над погодинским текстом) слова:

«Повесть о чиновнике, крадущем шинели"[14]. В департаменте податей и сборов, — который, впрочем, иногда называют департаментом подлостей и вздоров, не потому, чтобы в самом деле были там подлости, но потому, что господа чиновники любят так же, как и военные офицеры, немножко поострить, — итак в этом департаменте служил чиновник, собой не очень взрачный — низенький, плешивый, рябоват, красноват, даже на вид несколько подслеповат. [Служил он очень беспорочно.] В то время еще не выходил указ[15] о том, чтобы застегнуть чиновников в вицмундиры. Он ходил во фраке цвету коровьей коврижки. Он был [очень] доволен службою и чином титулярного советника. Никаких замыслов на коллежского асессора, ни надежд на прибавку жалованья. [Был он то, что называют вечный титулярный советник, — чин, над которым, как известно, наострились немало разные писатели, которых сочинения еще смешат разных невинных читателей, любящих почитать от скуки и для препровождения времени]. В существе своем это было очень доброе животное и то, что называют благонамеренный человек, — ибо в самом деле от него почти не слыхали ни дурного, ни доброго слова. Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием и потому на себя почти никогда не глядел, даже брился без зеркала. На фраке у него вечно были перья, и он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно в то самое время, когда из него выбрасывали какую-нибудь дрянь, и потому он вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Зато нужно было поглядеть на него, когда он сидел в присутствии за столом и переписывал, нужно было видеть наслаждение, выражавшееся на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то на лице у него просто был восторг [то чувствовал такой восторг, что описать нельзя: и подсмеивался, и подмигивал, и голову совсем набок, так что иногда для охотника можно в лице читать было всякую букву: живете, мыслете, слово, твердо. Губы его невольно и сжимались, и послаблялись, и как будто отчасти даже помогали. Тогда он не глядел ни на что и не слушал ничего: рассказывал ли один чиновник другому, что он заказал новый фрак, и почем сукно, или споры о том, кто лучше шьет, о Петергофе, о театре, или хоть даже анекдот весьма интересный, потому что довольно старый и знакомый, о том, как одному коменданту сказали, что у статуи Петра отрублен хвост]. Он всегда приходил раньше всех. Если не было переписывать, подшивал бумаги, перечинивал перья. [Конечно, это было немного, но большего даже трудно было и дать ему, потому что, когда один раз попробовали употребить на дело немаловажное, именно [дали] поручено было ему из готового дела составить отношение в какое-то присутственное место, — все дело состояло в том, чтобы переменить только заглавие и поставить в третьем лице все то, что находилось в первом, — это задало ему такую головоломку, что он вспотел совершенно: тер лоб и сказал, чтобы дали ему переписать что-нибудь.] Словом, служил очень ревностно на пользу отечества, но выслужил [кажется, что-то очень немного, — только] пряжку в петлицу[16] да геморрой в поясницу [- вот и всего]. Несмотря на то, уважения к нему было очень немного: чиновники над ним подсмеивались и сыпали на голову ему бумажки, что называли снегом, старые швыряли ему бумаги, говоря: на, перепиши. Сторожа даже не приподнимались с мест своих, когда он проходил. Жалованья ему было четыреста рублей в год. На это жалованье он ел [доставлял себе множество наслаждений] что-то вроде [щей или супа, Бог его знает, впрочем] и какое-то блюдо из говядины [пахнувшее страшно], прошпигованное немилосердно луком; отлеживался во всю волю на кровати [валялся в узенькой комнатке] в комнате, над сараями, в Свечном переулке, и платил за помещение заплаток на свои панталоны, почти [вечно] на одном и том же месте — и все это за те же 400 рублей, и даже ему оставалось на поставку пары подметок в год на сапоги [подметок на сапоги, которые он очень берег и потому дома, по праздникам, на квартире всегда сидел в чулках]. Право, не помню его фамилии. Дело в том, что это был бы первый на свете человек, довольный своим состоянием, если бы не одно маленькое, очень затруднительное впрочем, обстоятельство. В то время, когда Петербург дрожит от холода и двадцатиградусный мороз дает свои колючие щелчки по носам даже действительных тайных советников первого и второго класса, бедные титулярные советники остаются решительно без всякой защиты. Чиновник, о котором идет дело, укрывал кое-как, как знал, свой нос, впрочем очень незамечательный, тупой и несколько похожий на то пирожное, которое делают [некоторым чиновникам] кухарки в Петербурге, называемое пышками. Он его упрятывал во что-то больше похожее на капот, чем на шинель, что-то очень неопределенное и очень поношенное. Он уже издавна стал замечать, что шинель становится, чем далее, как будто бы немного холодноватее. Рассмотревши ее всю насквозь, — к свету и так, — он решился снести ее к портному [которому эта шинель была решительно так же знакома, как собственная, и он знал совершенно местоположенья всех худых и дырявых мест], который, несмотря на свой кривой глаз [рябизну по всему телу], занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков» (с. 613−614). Здесь и оканчивается первоначальный набросок. Всматриваясь в него, а также в последующие переделки и в окончательную редакцию повести, мы заметим, что сущность художественной рисовки у Гоголя заключалась в подборе к одной избранной, как бы тематической, черте создаваемого образа других все подобных же, ее только продолжающих и усиливающих черт, с строгим наблюдением, чтобы среди их не замешалась хоть одна, дисгармонирующая им или просто с ними не связанная черта (в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безобразного, в характере — ничего не забитого). Совокупность этих подобранных черт, как хорошо собранный вогнутым зеркалом пук однородно направленных лучей, и бьет ярко, незабываемо в память читателя; но, конечно, это не свет естественный, рассеянный, какой мы знаем в природе, а искусственно полученный в лаборатории. И видеть какую-нибудь фигуру, точнее — одну в ней черту под лучом этого света, когда все прочие ее черты оставлены в совершенной темноте, — значит узнать о ней менее, как если бы в обыкновенном свете (позднейшее наше художество) мы видели полную фигуру в соединении всех ее черт. Известно, что последующие томы «Мертвых душ» имели задачею своей вывести положительные образы; но при том способе рисовки, какой был присущ Гоголю, — и они все равно бы были сужением действительности, ее упрощением, обеднением (ведь таковы и есть начатые образы Улиньки, Костанджогло). Но мы знаем, что в первом томе этого труда он выполнил лишь отрицательную половину занимавшей его задачи; не ясно ли, что уже не сужение, но искалечение человека против того, что и каков он в действительности есть, мы здесь находим. Судя по переделкам, мы в этом процессе его рисовки можем отметить одну общую тенденцию: первым движением воображения он стремится захватить в картину возможно большее число предметов; позднее ненужные из них отбрасываются, действие вогнутого зеркала как бы сосредоточивается, но и то, что оно делает с предметом, перед ним стоящим, — усиливается. Отчасти это можно видеть из приведенных выше в скобках добавлений, сделанных рукою самого Гоголя к первому, начальному тексту повести; но еще более это заметно при сравнении его с окончательною редакциею. Так, в последней начало повести упрощено: «В департаменте… но лучше не называть, в каком департаменте»… То есть отброшены ненужные «подлости и вздоры», и также «господа чиновники и военные офицеры». Зато на жалкую фигуру Акакия Акакиевича в этих же первых строках накинуты одна-две еще увеличивающие его безобразие черты. «…Итак, в одном департаменте служил один чиновник, — чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный: низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшою лысиною на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным». Далее, ниже несколькими строками, краски, рисующие как его внешность, так и внутреннее содержание, сгущены против первоначального наброска и доведены до непереступаемой степени яркости: «…Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка»… «Он если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, — и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер ему в щеку, тогда только замечал он, что он не на средине строки, а скорее на средине улицы… Приходя домой, хлебал наскоро щи… не замечая их вкуса, ел все это с мухами. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, — особенно, если бумага была замечательна, не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу»… «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне, — что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием»